HISTORY

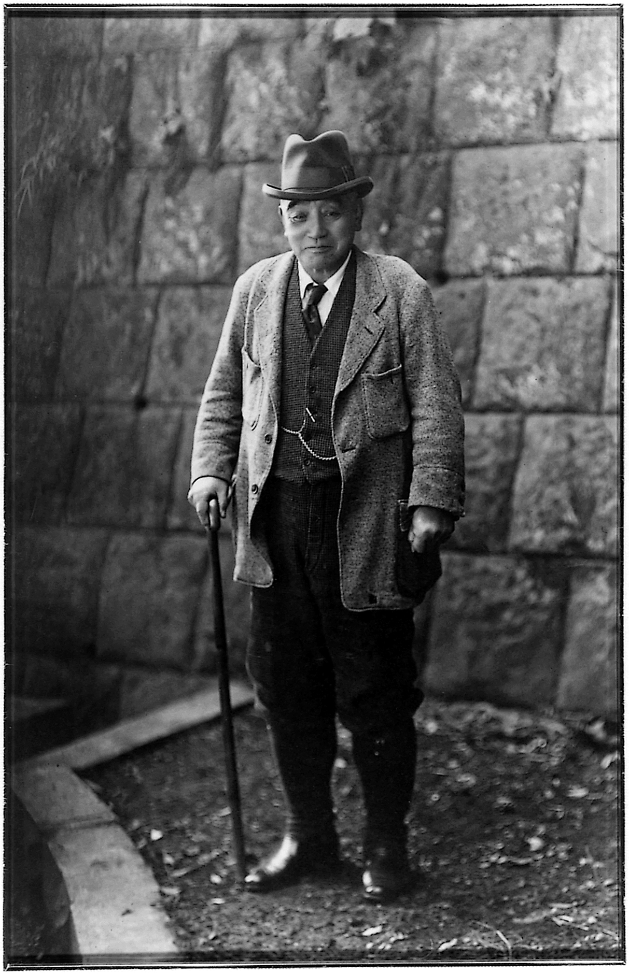

渋沢栄一も惚れた

浅野総一郎

そのすさまじき事業魂

「これからの時代、日本をいかに豊かにするか。近代国家として羽ばたくためには、巨大な船が横付けできる港が不可欠だ」「うむ、そのための埋立地の造成だ」

横浜港のふ頭で、浅野総一郎は傍らの安田善次郎と、はるか遠くの大陸を見据えるように海を眺めていた。

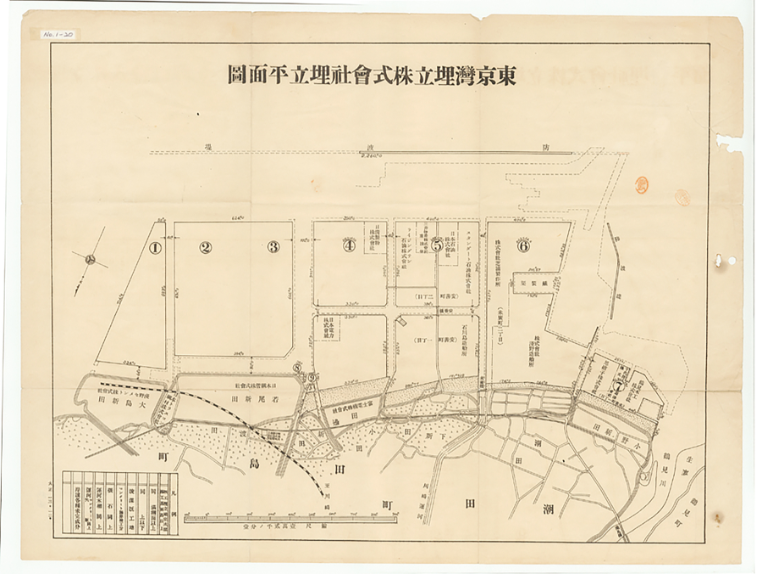

1913年(大正2年)、総一郎は鶴見、川崎の150万坪の埋め立て事業に着手した。それまでは1万坪程度が常識だった当時、世間は壮大な計画に目を見張った。

総一郎のすさまじいほどの事業にかける思いと卓越した行動力。あきれ果てる者がいる一方、その思いの強さに胸を打たれ、賛同する者もいた。

四大財閥のひとつ、安田財閥の祖・安田善次郎もその一人。だからこそ、草履履きに握り飯という旅装での実地踏査にも、引っ張り出されるまま同行したのだ。

あの稀代の実業家・渋沢栄一も、総一郎に惚れ込み、協力した実業家である。とはいえ、時代が求める事業を次々に成功させる手腕に、昔から長けていたわけではない。

故郷で過ごした24歳までは、“損一郎”と揶揄されるほど失敗続きだった。

1.「夢は大商人」

1848年(嘉永元年)、総一郎は富山湾に面した氷見の町に近い藪田(現・富山県氷見市)に村医者の子として生まれた。父は家業を長女夫婦に継がせ、6歳の総一郎は親戚の町医者の元へ養子に出された。

剣道は好んで励んだが、勉強はからっきし。ただし『北陸の大商人「銭屋五兵衛」のようになりたい』と夢を抱いた。五兵衛は米殻、木材などを買い占め、大阪から江戸、北海道まで活躍した豪商である。

14歳のとき、氷見でコロリ(コレラ)が大流行した。代診に行った総一郎は、次々に人が死ぬ状況に無常を感じ、実家に戻ってしまった。

実父はすでに亡くなっており、長女夫婦も相次いで病死。15歳の総一郎は母と弟を抱え、奮起する。縮機(ちぢみばた)業を始め、人を雇い、醤油の醸造にも挑戦したが、商売のコツがつかめず、失敗した。

次に、氷見ではまだ知られていない稲扱ぎ機に着目した。これらを大量に仕入れて貸し出そうと、縫い針の行商をしながら京都まで足を運んだが、肝心の稲が不作で、借金だけが残った。

この窮地を救ったのは、総一郎の心意気を買っていた、地元の豪農・山崎善次郎だった。彼の世話で、19歳のとき、大庄屋の婿養子になった。

ところが、元来の事業欲が沸き起こる。「一村の仕事だけで終わらず、もっと広い世界で卸の商売がしたい」。養父に頼み込み、産物会社を設立(日本初の会社組織だった)。

農家からムシロや畳表、ゴザなどを集め、村々から遠く北海道にまで販売し、逆に、農家に必要な物品を仕入れて売った。

出資者に配当を出すなど経営は順調だったが、北陸地方の凶作により、遠方から大量に買い付けた米が不良品で、会社は倒産。養家から離縁され、総一郎はまた故郷の村に戻った。

冷ややかな目で見られる総一郎を、後見人の山崎善次郎は励ました。

「一万両の資本を持たせたら、彼は昔の銭屋五兵衛をしのぐ大事業をするだろう」

総一郎はへこたれず、再起を図った。近くの農家に副業としてムシロ機(ばた)を勧め、自分は氷見で「浅野商店」を名乗った。

農家からムシロ、畳表などを仕入れ、商売は順調に見えたが、高利貸からの借金が300両に達し、また破綻した。

「総一郎ではなく、損一郎だ」。そんな言葉を受けながら、24歳の総一郎はやむなく故郷から逃れることになった。

2. 一杯一銭の「冷やっこい屋」、

天秤棒の「竹の皮屋」、

「薪炭売り」、「石炭商」に

「さあ、冷やっこい、冷やっこい、一杯、一銭だよ!」

江戸が東京と改名される一日前、総一郎は江戸に入り、本郷の大塚屋という下宿屋に落ち着いた。しかし仕事が見つからず、大塚屋の勧めで、お茶の水の崖に湧いた冷水を売り歩く「冷やっこい屋」を始めた。

秋風ふく頃には、横浜の知り合いをたずね、商いを手伝うことに。味噌、菓子、寿司などを包む竹の皮が割高なことに注目した。

「冷やっこい屋」の儲けを使い、千葉の姉ケ崎で船問屋をしている知人から竹の皮の原料を安く大量に買い込み、竹の皮屋を開業した。

総一郎は竹の皮を天秤棒にかついで売り歩き、一年間がんばると、懐にも余裕ができた。その頃、25歳の総一郎は、近所の店でひたむきに働く16歳の娘・サクに惚れ込み、結婚した。

扱う品目は、竹の皮の販売から薪炭へ、さらに石炭へと広げていった。薪炭の販売は、「まず納屋の準備が肝心」と教えられたが、資金の余裕がなく、

「安い薪や炭ならすぐ売れるだろう」と大量に買い入れ、それを神奈川県庁に丸ごと運び込んで売り切った。

あるときは、水に浸った石炭1250トンを懇願され、安く買い取った。当時は輸送機関が未発達で、石炭の供給は不安定な状況。

ちょうど石炭不足で船の出航に困っていた日本郵船に倍額で200トン売り、大儲けをした。

いつしか石炭商・総一郎の存在は、横浜中で広く知れ渡るようになった。得意先は県庁から税関、警察、裁判所、病院、外国の商館まで拡がり、取扱高も増加。仕事も増え、1874年(明治7年)からは石炭専業に切り替えた。

1874年(明治7年)、強盗に入られ、翌年には隣家から移った火事で家が全焼し、3万円(現在の約3億円との説もある)の財産が焼失するなど不運が続いた。

ただ、着々と積み重ねた社会的信用と熱き志は立ち消えない。すぐ石川町に間口三間の家を借りて、再挙を図ることになった。

3. コークスも、コールタールも、

糞尿も…廃物は何でも活用

「野毛山とコークスの山、どっちが高いだろうか」

そんな冗談がつぶやかれるほど、当時、横浜の市営瓦斯(ガス)局は、山と積まれた燃料炭の残骸コークスに手を焼いていた。

総一郎は、この大量の廃物を何かにうまく利用できないものかと、ひそかに考えていた。

旧加賀藩のご典医であった旧知の鈴木義六という男が深川の官営セメント工場の技師として勤めており、総一郎は彼を訪ねてコークスの利用法について研究を依頼する。

鈴木技師は、技師長の宇都宮三郎に建議し、最初の試験を実行することとなった。宇都宮技師長は岩倉具視らの欧米巡回使節団と参加し、帰国後、セメント製造に初めて成功した技術者だった。

この試験で、高価な無煙炭でなくとも、コークスがセメントを焼く石炭の代用品として有効なことが確認されると、総一郎はさっそく瓦斯局から数千トンのコークスを安値で買い取り、セメント製造所に売却し、巨大な利益を得た。

コークス利用は、王子の抄紙会社(王子製紙の前身)の耳に入り、同様に瓦斯局から大量のコークスを買い入れ、機械の運転に活用しようとしたが失敗。大量のコークスを持て余す羽目に。

それを知った総一郎は、そのコークスを石炭と物々交換することに成功した。

これを機縁に、総一郎は抄紙会社への出入りが始まり、設立者・渋沢栄一との出会いも引き寄せたのであった。

経済界の大御所・渋沢栄一は、王子製紙の陸揚げ現場で真っ黒になって働く男性が、巷で話題の石炭商と知り、一度会ってみたいと支配人を通じて声をかけた。

「私は昼間、寸暇を惜しみ働いているので、夜以外、時間がありません」

総一郎の言葉に、渋沢はますます興味を抱き、夜分でいいから訪ねるように伝言。言われた通りにと、夜10時過ぎ、総一郎が訪問すると、渋沢は就寝中だった。

「夜分来いとおっしゃるから伺ったのに、お約束が違います。10時前は宵の内ですと、旦那様にお伝え下さい」。総一郎の生真面目な物言いを、渋沢はきわめて好意的に受け取った。

以降、大きな協力を仰ぐことになる。

コークスの燃料化は、ガス製造の際の廃棄物利用である。同様に瓦斯局が持て余していた廃物コールタールも引き取っていたものの、利用法がわからないまま数年が過ぎていた。

廃物利用といえば、総一郎は横浜に公衆便所をつくり、「日本に於ける共同便所の開祖」と名乗っている。市中の大小便垂れ流しに困っていた、野村靖県令(神奈川県知事、のち内務、逓信大臣)が冗談交じりに処理できないか話を持ちかけた。

総一郎は衛生的な汲み取りをするという条件付きで、市内に公衆便所63カ所を設置した。汲み取った廃物(糞尿)は肥料にまわし、年々相当な利益をあげ、市内の公衆衛生は大きく改善された。

1879年(明治12年)頃には、要らないとされるモノの活用で、莫大な利益と社会的な信用を獲得していった。

コールタールが、コレラ予防の消毒剤の原料である石炭酸の原料として羽が生えるように売れ出したのは1881年(明治14年)頃。ここでも相当の富を得ている。

こうして着実に、総一郎は事業主としての資金・信用・実力を備えていったが、それは次なる飛躍への土台となる。

4. 事業王・渋沢栄一、

安田善次郎らの協力を得て

活躍舞台を広げる

1881年(明治14年)、戦費の後始末などで財政が乏しかった政府は、官業の民間払い下げを始める。総一郎は、以前から着目していた深川セメント工場の払い下げを熱望し、渋沢に協力を求めた。

当初は、需要の限られたセメント事業は尚早と反対されたが、総一郎の熱意に動かされ、渋沢は要路を説き回った。

「浅野は三井・三菱のように名のある者ではないが、大変な勉強家であるから、彼に払い下げれば、必ずや、昼夜の区別なく働き通すであろう。

セメント工場も盛大になる」との渋沢の保証のもと、最初は貸し下げという形をとる。

当時の工務部長も次のように述べている。「三井は倉庫に、三菱は別荘にしたいと云ってきているが、あのまま、機械を運転して、官業の意志を継承しようという浅野の雄志は、

おおいに買ってやらねばならない。官業は、元来見本に過ぎないので、その見本を見て、大いに有益だと信じて、それ真似てくれる民間人が出さえすれば、それで官業の目的は半ば達せられたものだ。」

こうしてセメント工場は1883年(明治16年)、渋沢栄一の保証のもと、浅野に一任された。

作業時間を延長し、製造係が販売もする兼業体制を取り、浅野自ら朝の5時から工場に入り、工員らを激励し、夜遅くまで仕事をした。

効率化が身を結び、1884年(明治17年)、浅野に正式に払い下げられ、「浅野工場」が発足。

こうして、浅野への官営セメント工場払い下げは、民間ヘの払い下げ1号となった。

以降、総一郎の見通し通り、築港や鉄道などセメントの需要は年々高まり、さらなる設備の改善や増強、他社との合併で、日本最大のセメント会社に成長した。

1898年(明治31年)には、渋沢と安田財閥の創始者、安田善次郎の支援を経て、合資会社浅野セメントとし、急成長を遂げた。安田は、20歳のとき、“千両分限者”を目指して江戸に出た同郷人である。

浅野の事業家としての度胸と手腕に惚れ込み、資金の面倒を見るようになっていた。

1886年(明治19年)には浅野回漕店を創立した。少しずつ老朽船を購入し、業界に進出していった。

1881年(明治14年)から1894年(27年)までに浅野はセメント事業の他にも、北海道炭の販売、榎本武揚らに協力し、共同運輸の運営に参加し、また磐城炭鉱開発、製紙の原料であった木材業、海運(浅野回漕部)、

大日本人造肥料(株)の株主(後の化学事業の基礎)、大倉喜八郎・渋沢栄一らと東京製綱会社設立、民間サッポロ麦酒会社設立、帝国ホテル創設に参与、

浅野石油部設立などと実業家として果敢に日本近代化の諸事業に関わった。

5. 日本人で初めて航路権を獲得、

東京湾埋立事業を発案する

1895年(明治28年)、日清戦争が終わると、総一郎は、内航は過去のものと転換をはかる。

「日本の活躍舞台は海外にある。外国航路に出て金を稼ぐ。これこそ、日本海運界の進むべき方向だ」。

当時、輸出入はほとんど外国船に依存していた。浅野回漕店の古船4隻を売却し、外航新会社の設立を準備した。ひそかに狙っていたのは、太平洋横断のサンフランシスコ航路である。

1896年(明治29年)、彼は東京浜町の料亭に、渋沢栄一、大倉喜八郎など錚々たる経済人らを招いた。総一郎の計画を聞くや真っ先に協力を申し出たのは、安田善次郎だった。

倹約家で知られる安田の賛同で、参加者全員が新会社設立に参加することになった。

1896年(明治29年)、こうして永年の夢だった外国航路への進出を目指し、「東洋汽船」は発足した。社長の浅野は、航路選定と汽船を買うため、すぐにアメリカに渡った。

念願のサンフランシスコ〜横浜〜香港の航路は、ニューヨークのPM社社長に粘り強く交渉し、日本人で初めて航路権を獲得。東洋汽船は、日本最初の「太平洋定期航路」を開設した。

次にイギリスに渡り、6000総トンの汽船3隻を発注した。

帰国後、日本は日清戦争後の会社設立ブームの反動で、株価が大暴落していた。莫大な巨船の建造費用に苦言を呈され、減資と航路の計画縮小を余儀なくされた。

定期航路の営業成績は移民渡航者の急増もあって予想を上回るものだったが、他社船との競争激化、さらに日露戦争が勃発し、保有船すべてが御用船として徴発されてしまった。

さらに1908年〜1909年(明治41年〜42年)の一大不況で、東洋汽船株も暴落し、窮状に陥った。八方ふさがりに陥ったなか、巨額の建造費支払いによる窮地を救ったのが、安田だった。

しかし、経済界の不況は続き、繰越損は増えていった。

「来期は必ずや黒字に転じさせます。それが出来ない場合は、私財を全て提供いたします」と株主総会で演説し、「私財提供演説」とも云われた。実際に、総力をあげ、黒字に転換させた。

前述の渡航で、浅野は、日本とは桁違いに進んでいる欧米の港湾施設や港湾運送の実情を見て、大きなショックを受けて帰ってきた。

日本の港湾は大型船が横付けできる岸壁がなく、欧米に比べて著しく立ち遅れていた。実際、施設の不備によってせっかくの商談に敗れるケースもあった。

晩年の大事業となる東京湾埋立の構想は、こうした渡航時の見聞と苦い思いがもとにあった。

総一郎は、明治32年の「品川湾埋立出願」を皮切りに、幾度となく東京府や神奈川県に埋立計画を提出したが、壮大な事業プランの実現性が疑問視され、なかなか受理されなかった。

そこで総一郎は、専門家に意見を求め、より具体的な計画に詰めていき、その構想に共感した安田善次郎の協力を経た。

1912年(明治45年)3月、念願の鶴見埋立組合(現・東亜建設工業)を設立した。安田が「埋め立て工費は任せろ」と言ってくれたからこそ、総一郎は大胆に仕事ができた。この大事業は、総一郎66歳からの仕事だった。

安田善次郎も自著で「東京湾の築港という事業は私の宿志である」と述べている。

1913年(大正2年)、鶴見から川崎にかけての臨海地域を埋め立て、一大工業拠点(現在の京浜工業地帯)にする事業が始まった。職を求める人々が、国内のほか近隣諸国から集まって、周辺地域の人口が急増した。

この埋立事業は、1927年(昭和2年)6月に概ね完成※する。その造成地には、浅野セメント川崎工場、浅野造船所、浅野の娘婿・白石元治郎が経営する日本鋼管など浅野系企業、大手の造船所、製造所が続々と進出した。

工業用地として機能させるため、電力供給、水道、鉄道などの事業も興した。

※周辺付帯施設などが整備され、港湾として正式に完成したのは、一年後の1928年(昭和3年)6月であった。

6.「ものづくり」「国づくり」

「人づくり」に生きた人

明治から大正を通して、総一郎が直接、間接に関わった企業は50超、あらゆる業界に及び、浅野傘下では数万人が働いていた。

総一郎は、京浜臨海部の埋め立てを総合的な地域開発とも捉えていた。

物流と従業員の通勤のため、鶴見臨港鉄道を設立し、労働者のための病院、住宅も建設した。

総一郎の口癖は「俺は職工だ」。働く人を尊び、しょっちゅう現地に顔を出す。

小さな船会社の作業場にも、詰め襟に半ズボン、長靴下姿で現れ、「今日もよろしく」と声をかけた。働きづめの乗組員を自宅に招き、妻の手料理で歓待し、感動する者も多かった。

度重なる失敗や不運に見舞われながら、何度も再起を果たした彼がしみじみ必要性を感じたのが、事業界で活躍できる優れた人材の育成だった。

ものづくりと国づくりに邁進したからこそ、「人づくり」の重要性が骨身にしみていた。

その思いを具現化したのが、1920年(大正9年)、地元・横浜に開校した「浅野綜合中学校(現在の浅野学園)」である。

総一郎の元秘書・水崎其一は、学校設立前に渡米し、シカゴ近郊で実践していた教育モデル「ゲーリーシステム」を調査した。

出身地や階層問わず、生徒は勉学や運動遊戯、さらに市の印刷物など制作する工場で働くなど、学問と勤労を併立させた時間割を実践する教育法である。

水崎は感銘を受け、農工商などの実業向け教科を教える綜合中学の必要性を確信した。

1923年(大正12年)、学校内に広大な実習工場を建設し、木工、金工、鍛冶、機械仕上げの実習を課外必修とした科学技術教育を実践した。

その校訓と校歌には、浅野総一郎の生きざまである「九転十起」という言葉が現在も謳われている。

1930年(昭和5年)、総一郎は欧米巡遊の途中に発病し、急きょ帰国した。病名を告げられると、

「それは大変だ。仕事を急がなければならぬ」と言って、静養先の別荘から事業の指揮をとり続けた。11月9日、帰らぬ人となる。告別式には3000人超の焼香客がつめかけ、大混雑となった。

遺体は、田町御殿と呼ばれた「紫雲閣」に運ばれた。外国からの賓客ばかりでなく、ときには、浅野傘下の社員、現場の泥だらけの労働者たち、浅野綜合中学校の卒業生らを招いた邸宅である。

三田の自宅から鶴見の総持寺までの沿道には6000人以上の人々が溢れ、見送ったと言われる。

「事業狂」とまで言わしめた熱き志は、数多くの企業を生み出し、日本の産業発展に影響を及ぼした。それは列島に新たな大動脈を築く礎となる事業であり、国土創出、日本の産業の躍進につながるものだった。

総一郎らが築き上げた京浜工業地帯は、高度な産業集積を生かし、時流にそって形を変えながら、いまも発展し続けている。

参考文献

出町譲、『九転十起 事業の鬼・浅野総一郎』(幻冬舎)

加来耕三、『企業立国・日本の創業者たち : 大転換期のリーダーシップ』(日本実業出版社)

新田純子、『その男、はかりしれず―日本の近代をつくった男浅野総一郎伝』(サンマーク出版)

『中外商業新報』 1931.5.4