�������l���i���R�֘A�̏��J���j

�������l���s���w�j

����{���O

�L���Ȑ��Ԍn�⎩�R���́A�������l���ɂ���Ĉێ�����Ă���B�������͂��̉��b�ɂ���Ė����Ȃ��ł���A�������l���̕ۑS�Ǝ����\�ȗ��p�͐l�ނ̐����Ɋւ��d�v�����ł���B

�������ݍH�Ƃ͂���܂ł�������̎Љ��Ղ̐����Ɍg����Ă����B���܂��܂Ȏd���Ƃ̏o��̂Ȃ��Œn���̑����ɂӂ�A���R�̌b�݂₻����x���鑽�l�Ȑ����̉c�݂̂��炵�����������Ă����B�����̌o���Ƃ���܂Ŗ����Ă����m�b�ƋZ�p�a�����A�������l���̉��b�������Ƃ��āA�������ݍH�Ƃ͖����ɂ��̌b�݂�`���Ă����B

���s���w�j

-

1�D���Ɗ����ɂ�����p��

���Ɗ����ɔ����������l���ւ̉e���ɏ\���z�����A���R���{����芈���������\�ȎЉ�̎����ɍv������B

-

2�D�R���v���C�A���X

����n��ɓK�p����鐶�����l���Ɋւ��@�ߓ������炵�A�����ϗ��ς������Ď��Ɗ������s���B

-

3�D���ݎ��Ƃɂ������g��

���ݎ��Ƃ��s���n��̐������l���ɔz�������v�E�{�H�������{����ƂƂ��ɁA���B�ɂ����Ă��������l���̕ۑS�Ǝ����\�ȗ��p�𐄐i����B

-

4�D������

����Ȃǂ�ʂ��āA�������l������ՂƂ���b�݂₻�̑����ɂ�郊�X�N���ɑ���ӎ������}��A�������l���ɔz���������Ɗ����𐄐i����B

-

5�D�����J��

�������l���Ɋ֘A���錤���J���𐄐i���A�������l���̕ۑS�Ǝ����\�ȗ��p�ɍv������B

-

6�D���J������уR�~���j�P�[�V����

�������l���ɂ��������M����ƂƂ��ɁA�X�e�[�N�z���_�[�ƃR�~���j�P�[�V������}��B

�ȏ�

2010�N7��5������

2024�N5��30������

TNFD�̒Ɋ�Â����J��

�P�D�͂��߂�

���݂̎������̕�炵�Ə����̐���̔ɉh�́A���R�������炷���Ԍn�T�[�r�X�̃��W���G���X�ɂ������Ă��܂��B��Ƃ̎��Ɗ����́A�l�X�Ȏ��R������l���Ɉˑ����A�e�����y�ڂ��Ă��܂��B���̂��߁A��Ƃ͎��R��헪�I���X�N�Ǘ��̉ۑ�Ƃ��đ�����K�v������܂��B�܂�����ŁA��Ƃɂ́A�C��ϓ��������ׂ�ጸ����Z�p��T�[�r�X����A���R���{�̕ۑS�E�ɍv�����邱�Ƃ����҂���Ă��܂��B

���Ђ́A2010�N�ɐ������l���s���w�j�����肵�A�n��̐������l���ɔz���������B��v�E�{�H�A�������l���̌���Ɏ����錤���J�����Ɏ��g��ł��܂����B���R���{����芈���������\�ȎЉ�̎����ɍv���ł���悤�A���Ђ̎��Ɗ����ɂ����鎩�R�֘A�̈ˑ��A�e���A���X�N�A�@���c�����A�e�Ή���Ɏ��g�ނƂƂ��ɁATNFD�̒ɉ��������J����i�߂Ă܂���܂��B

�Q�D��ʗv��

-

�@�}�e���A���e�B�̓K�p

�������ݍH�Ƃ́AISO26000�Ȃǂ̍��ۊ��SDGs�AESG�ЊO�]���@�ւ̒�����X�e�[�N�z���_�[�Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������Q�l�Ɋ��E�Љ�ۑ�𒊏o���A�X�e�[�N�z���_�[�ɂƂ��ďd�v�x�E�S�x�������A���A���ЂɂƂ��Ă��d�v�x�������ۑ�̂����A�Ƃ��ɗD�悵�Ď��g�ނׂ����ڂ��d�v�ۑ�i�}�e���A���e�B�j�Ƃ��ē��肵�A�d�v�w�W�iKPI�j�ƖڕW��ݒ肵�āA���̒B����ڎw���Ď��g��ł��܂��B

-

�A�J���̃X�R�[�v

�{�J���ł́A���ڑ��ƂƂ��č����̌��ݎ��Ɓi�y�A���z�j�A �㗬����щ����̃o�����[�`�F�[���ɂ��ĊJ�����Ă��܂��B

-

�B���R�֘A�ۑ肪����n��

���ݎ��Ɓi�y�A���z�j�̋��_�ł��錚����

-

�C���̃T�X�e�i�r���e�B�֘A�̊J���Ƃ̓���

TCFD�J���Ɋ��Ɋ܂܂�Ă��鎩�R�֘A�ۑ�̏����ATNFD�J���Ɗ֘A�Â��邱�Ƃ��A�Ƃ��ɋ��߂��Ă���A�T�X�e�i�r���e�B�֘A�̊J�������Ɍ����č��㌟����i�߂Ă܂���܂��B

-

�D�l������Ώۊ���

�Z���F2025�N�x�`2027�N�x�A�����F2028�N�x�`2034�N�x�A�����F2035�N�x�ȍ~��z�肵�Ă��܂��B

-

�E�g�D�̎��R�֘A�ۑ�̓���ƕ]���ɂ������Z�����A�n��Љ�Ɖe������X�e�[�N�z���_�[�Ƃ̃G���Q�[�W�����g

�������ݍH�ƃO���[�v�̊�ƍs���K�͂���ѐl����{���j�Ɏ����悤�ɁA���Ɗ����ɂ����Ēn��Ƃ̑Θb�E���c�̏[����}��A�M���āA�����I�Ȋ�Ɖ��l�̌����ڎw���Ă��܂��B

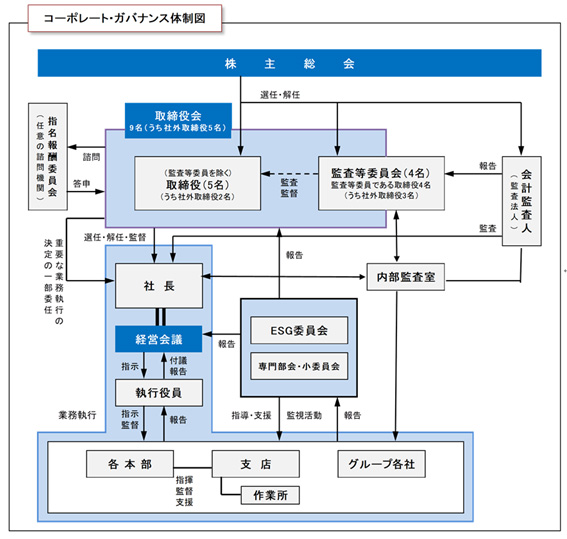

�R�D�K�o�i���X

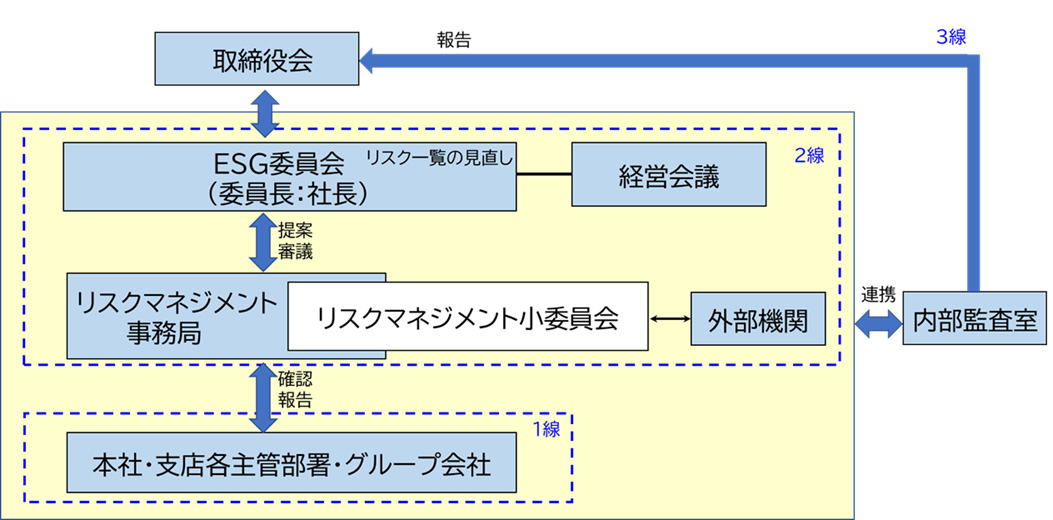

�������ݍH�ƃO���[�v�ł́A�C��ϓ�������l���ȂǂɊւ����g�݂ɂ��āA�o�c�w������I�Ɋm�F���A�c�_���邽�߂ɁAESG�ψ����ݒu���A�N2��J�Â��Ă��܂��BESG�ψ���͑�\������В����ψ����Ƃ��A�o�c�w�ō\������A�C��ϓ�������l���ȂǂɊւ���R�c���s���A���̌��ʂ��g�ݏȂǂ��������ɕ���܂��B

�C��ϓ�������l���ȂNJ��Ɋւ���d�v�ۑ��d�v�w�W�͔N1��AESG�ψ���ɂ����Č�������A���̌��ʂɊ�Â��Ċe�{���E�x�X�E�O���[�v��Ђ��Ή��𗧈Ă��A���{���܂��B��g�݂̐i���ɂ��ẮA����I�Ƀ��j�^�����O����AESG�ψ���ɕ���܂��B���̑��ɂ����ۑ�ɂ����ċc�_���ׂ�����������ꍇ�ɂ́A�K�X�t�c���A�Ή��ɂ��Č��������Ă��܂��B

�S�D�헪

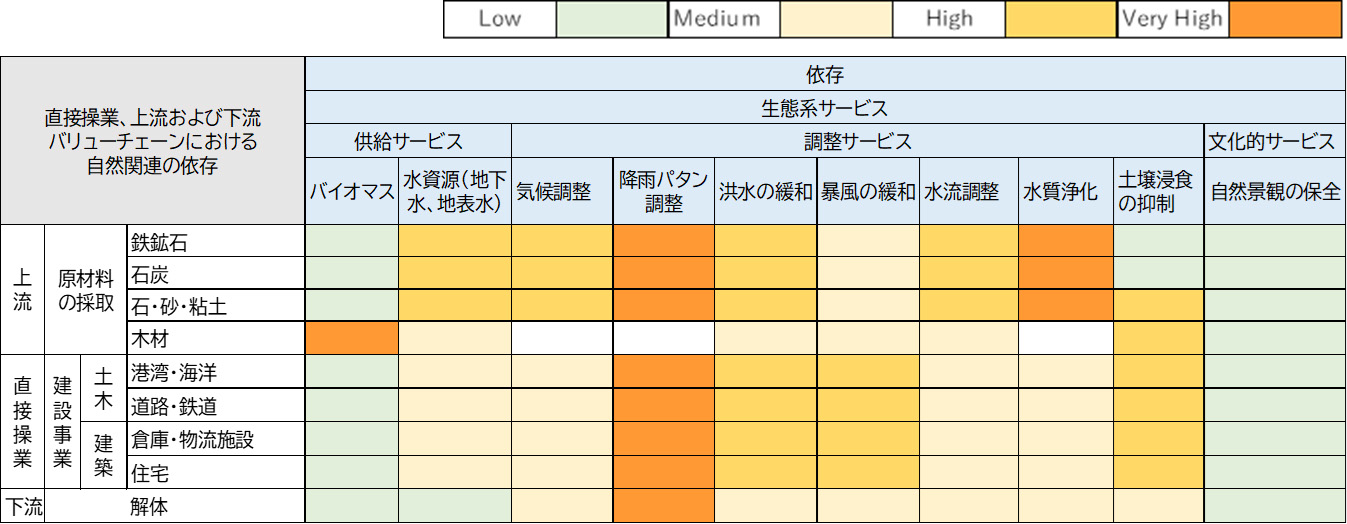

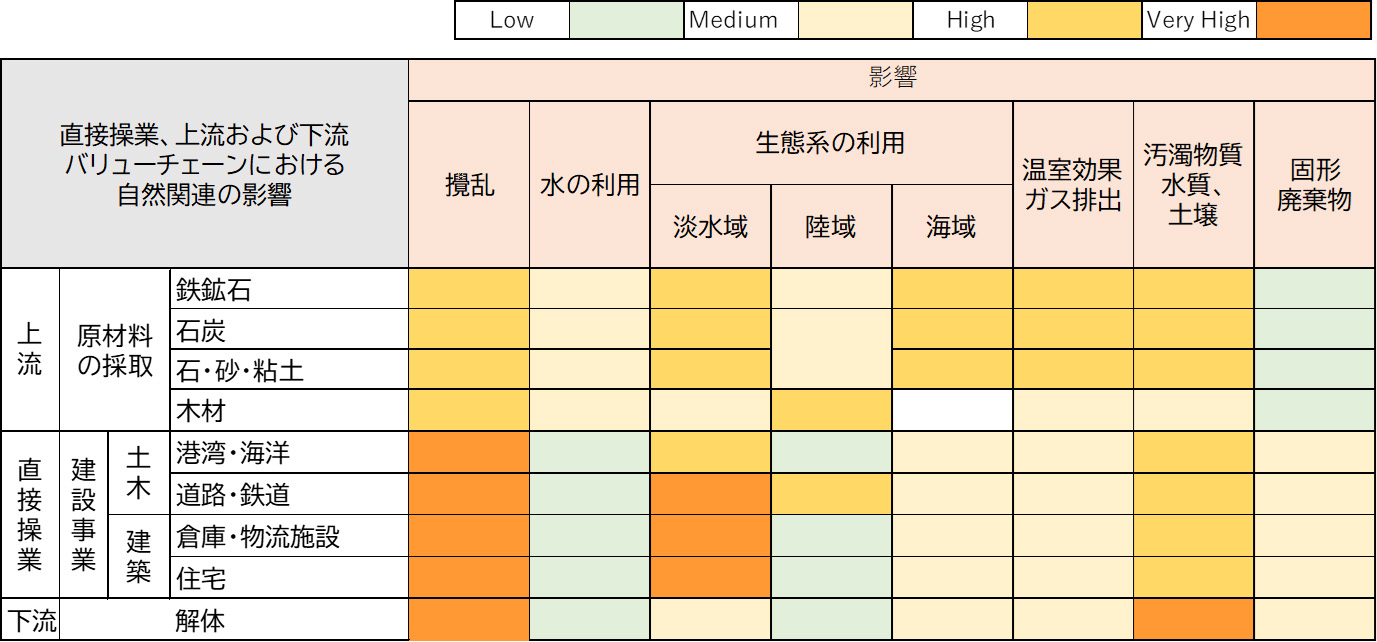

���ЃO���[�v�ł́ATNFD���J���t���[�����[�N�ɉ����āA���R�֘A�ւ̈ˑ���e���A���X�N��@��Ȃǂɂ��ĕ��́E�]�����s���܂����B�{�J���ł́A���ЃO���[�v�̎��Ɗ����̂����A���Ԍn�T�[�r�X�Ƃ̐ړ_�������ƍl����ꂽ�����̓y�E���z���Ɓi���ڑ��Ɓj�ƁA���ޗ��̍̎�i�㗬�j����щ�́i�����j��ΏۂƂ��܂����B

-

�i�P�j���R�֘A�̈ˑ��Ɖe��

���R���X�N�]���c�[��ENCORE���g�p���Č��ݎ��Ƃɂ�����d�v����c�����A���Ђ̃o�����[�`�F�[���ɂ����鐶�Ԍn�T�[�r�X���ւ̈ˑ���e���ɂ��āA���L�̃q�[�g�}�b�v���쐬���܂����B���̌��ʁA�Ƃ��ɍ~�J�p�^�[�������T�[�r�X�Ɉˑ����A�܂������i�����A���Q���j��W���搶�Ԍn�̗��p�ɂ��e�����傫���A�{�H�E��̂ɔ������������̊Ǘ����d�v�ł��邱�Ƃ�c�����܂����B

�y���Ђ̎��Ɗ����ɂ����鎩�R�֘A�̈ˑ��z

�y���Ђ̎��Ɗ����ɂ����鎩�R�֘A�̉e���z

-

�i�Q�j���R�֘A�̃��X�N�Ƌ@��

���R���X�N�]���c�[��ENCORE�Œ��o�������R�֘A�̈ˑ��E�e�������ƂɁA���Ђ̎��Ɗ����ɂ����鎩�R�֘A�̃��X�N�E�@�����肵�܂����B����ΏۂƂ������Ɗ����ɂ����ẮA�~�J�p�^�[�������@�\�Ɉˑ��x�������������Ƃ���A�Ƃ��ɕ����V�i���I�ɂ�����e���x���傫���ƕ]�����܂����B���㌩���܂�鎩�R�ЊQ�̑�����Ԍn�T�[�r�X�̒ቺ���ɔ����R�X�g�̑����ɔ����A���X�N�Ǘ��̋����ȂǑΉ��̎����������߂Ă܂���܂��B�܂��A�������l���̕ۑS�����Ɋւ��鑊�k��������\�����������Ƃ���A�u���[�E�O���[���C���t���Ɋւ���C�m�x�[�V�����̐��i��l�C�`���[�|�W�e�B�u�Ɏ�����Z�p�̊J���Ɉ��������w�߂Ă����܂��B

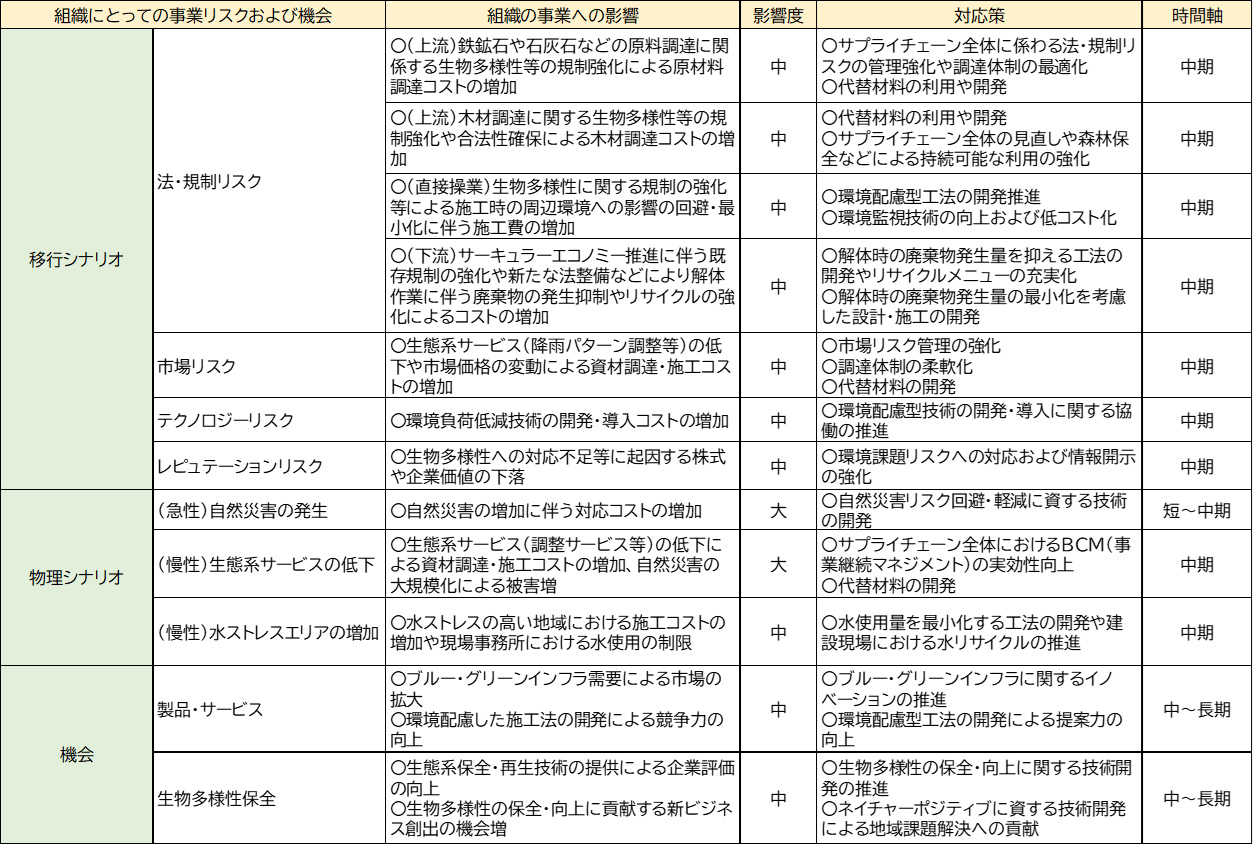

�y���Ђ̎��Ɗ����ɂ����鎩�R�֘A�̃��X�N�Ƌ@��z

-

�i�R�j�D��n��

���݁A���ڑ��Ƃ̌����ꂪ������ɂ���A����J����i�߂Ă܂���܂��B

�T�D���X�N�Ɖe���̊Ǘ�

ESG�ψ���𒆐S�Ƃ������X�N�Ǘ��̐��𐮂��A��������ю��s���ƘA�g���A���R�֘A�̃��X�N��@��Ɋւ���R�c���s���A���X�N�Ή��̌p���I���P�ɓw�߂Ă��܂��B

���X�N�}�l�W�����g�����ǂɂ����āA���Ђ̎��Ɗ����Ɋ֘A���鐶�Ԍn�T�[�r�X���ւ̈ˑ���e����N1�����܂��B���̌������ʂ⎩�R�֘A�̊O�����ё�1���������I�ɕ���郊�X�N�Ή����ʂɊ�Â��āA���X�N�}�l�W�����g���ψ�����R�֘A�̃��X�N��@������E�]�����܂��B�N2��J�Â����ESG�ψ���ɂ����āA�����ψ����Ă��鎩�R�֘A�̃��X�N��@��̗D�揇�ʕt�������R�c����܂��B�������ɂ́AESG �ψ��������č������玩�R�֘A�̃��X�N��e���ւ̑Ή�������܂��B�܂��A�R�c���ʂɊ�Â��đ�P���̊e�{���E�x�X�E�O���[�v��Ђ��A���X�N��@��ւ̑Ή�����Ɩ��ɔ��f�����A���s���Ă��܂��B

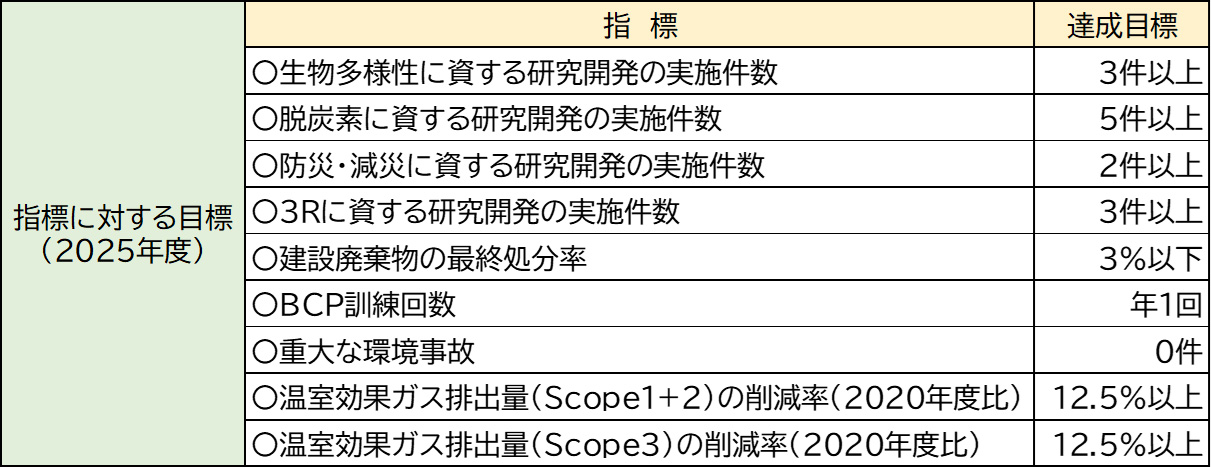

�U�D�w�W�ƖڕW

���Ђ̎��Ɗ����ɂ����鎩�R�֘A�̈ˑ���e���A���X�N�Ƌ@����\���c�����A�K���ɊǗ����邽�߁A����w�W��ڕW��ݒ肵�A��g�݂𐄐i���Ă��܂��B

�i�P�j���R�֘A���X�N�E�@����Ǘ����邽�߂̑���w�W

- �������l���Ɏ����錤���J���̎��{����

- �E�Y�f�Ɏ����錤���J���̎��{����

- �h�ЁE���ЂɎ����錤���J���̎��{����

- 3R�Ɏ����錤���J���̎��{����

- ���ݔp�����̍ŏI������

- BCP�P����

�i�Q�j���R�ɑ���ˑ��ƃC���p�N�g���Ǘ����邽�߂̑���w�W

- �d��Ȋ�����

- �������ʃK�X�r�o�ʁiScope1+2�j�̍팸���i2020�N�x��j

- �������ʃK�X�r�o�ʁiScope3�j�̍팸���i2020�N�x��j

�i�R�j���R�֘A�̈ˑ��A�e���A���X�N�E�@����Ǘ����邽�߂̑���w�W