プレキャスト上部工の新しい杭頭接合技術の技術評価証を取得

〜海上打込みによる杭の施工誤差に影響されない「プレキャスト上部工の鉄骨差込み接合工法(SFIジョイント工法)」〜

2024年07月08日

東亜建設工業株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:早川 毅)は、「プレキャスト上部工の鉄骨差込み接合工法〜SFIジョイント工法(Steel Frame Insertion Pile Head Joint for Precast Superstructures)〜(以下、本工法)」を開発し、このたび、一般財団法人沿岸技術研究センターの「港湾関連民間技術の確認審査・評価証(第23003号)」を取得しました。

評価証

本工法開発の背景

海上で杭式構造物を構築する場合、波や潮流等の影響により、海上からの杭の打込みに高い精度を要求することが難しいといった課題があります。この課題から、従来は杭と上部工の杭頭接合部は場所打ちコンクリートにより施工するのが主流でした。

しかし、場所打ちコンクリート施工による場合、上部工の寸法が大きいために大掛かりな支保工を要するだけでなく、鉄筋・型枠等の資材置場の確保、潮間作業によるコンクリートの品質や安全性の確保に対する配慮が必要になるなど、様々な課題がありました。

一方で、プレキャスト上部工に鞘管を設け、鋼管杭の外周と鞘管の隙間にコンクリートなどを充填して接合する鞘管方式により上部工をプレキャスト施工した事例もありましたが、この方式では、杭天端の打込み位置の測量結果に応じて、プレキャストコンクリートの製作途中に鞘管や鉄筋等の配置を微調整するなどの対応を強いられた事例も報告されています。

本工法の概要

本工法は、上記の課題を克服すべく、上部工の一部またはすべてをプレキャスト化して、場所打ちコンクリート施工における型枠および支保工の組立・撤去作業を省略するとともに、プレキャスト上部工と鋼管杭の杭頭部の接合に鉄骨差込み接合を採用することで、港湾工事における杭の出来形管理基準の許容範囲内(一般に、杭頭中心位置で10cm以下、杭天端高で±5cm、直杭の傾斜で2°以下)において杭の施工誤差が生じた場合でも、設計上必要な杭頭接合部の耐力を確実に確保できる工法です。

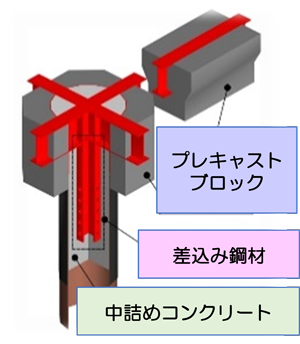

本工法は、海上に打ち込んだ鋼管杭の内部に、上部工プレキャストブロックから突出させた差込み鋼材を挿入した後に、中詰コンクリートを打ち込むことで上部工ブロックと鋼管杭を一体化させるもので(図1)、差込み鋼材と中詰コンクリートからなる差込み部材を介して上部工と鋼管杭の荷重伝達を行うものです。

図1 本工法の杭頭接合構造

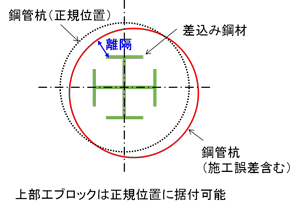

また、事前に杭頭中心位置に対する杭の施工誤差を考慮し、差込み鋼材と鋼管内面の離隔を確保した設計を行っておくことで、上部工ブロックの製作や据付作業を大幅に簡略化します(図2)。

さらに、杭天端高に対する施工誤差に対しては、通常の杭天端測量のみを実施し、測量結果に応じて高さ調整プレートを陸上で設置しておくことで、高さ調整のための杭頭部処理等の海上作業も省略します。

すなわち、杭の施工誤差が出来形管理基準の許容範囲内に収まってさえいれば、上部工ブロックを所定の位置に構築することができ、港湾構造物では類のない杭頭接合技術です。

図2 杭頭中心位置のずれに対する離隔の概念図

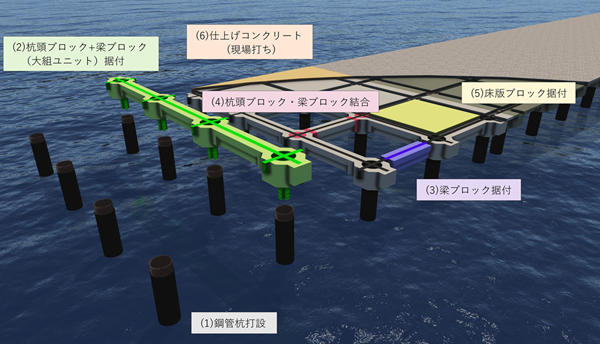

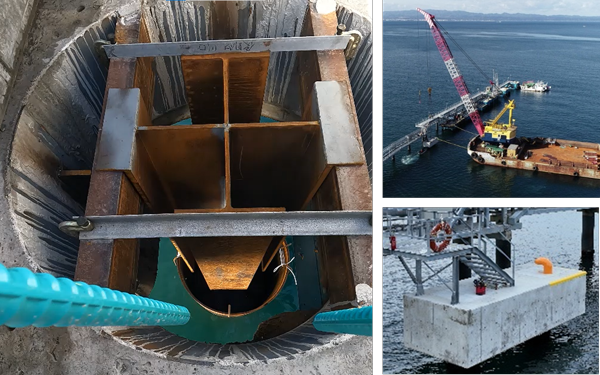

本工法の適用実績および適用イメージ

梁スラブ桟橋上部工への適用イメージ

係留ドルフィンへの適用状況

今後の展開

海上における杭式構造物のプレキャスト施工は、全体工期の短縮が期待できることに加え、海上作業の省人化・省力化、安全性の向上などにも繋がります。また、国土交通省港湾局では、VFM(Value for Money)の観点から、経済性のみならず、上記の様々な効果を総合的に評価する方法を導入・試行していることから、今後プレキャスト工法が一層推進されるものと期待されます。

当社は、本工法を港湾工事におけるプレキャスト工法の標準的なメニューのひとつとすべく、本工法のさらなるブラッシュアップに努めていく所存です。また、ICT導入等により機械化・自動化技術に発展させ、本工法の現場適用を推進していく予定です。

関連リンク

鉄骨差込み接合による「プレキャスト桟橋上部工の施工合理化工法」を開発

(2020年8月28日)

本件に関するお問い合わせ先

- 東亜建設工業株式会社

経営企画本部 経営企画部 広報室 - TEL:03-6757-3821