水中不分離性コンクリート「エコ・シーコン」を開発

2010年07月01日

- ◆コンクリートの収縮量や水和熱の低減により構造物の品質が向上

- ◆単位セメント量の低減によりCO2排出量を削減

東亜建設工業(東京都新宿区:社長 松尾正臣)は、第一工業製薬(京都市下京区:社長 大柳雅利)と共同で、港湾・海洋・河川構造物などに適用されている水中不分離性コンクリートの品質向上とCO2排出量削減を実現した「エコ・シーコン」を開発しました。

「エコ・シーコン」開発の背景

当社の保有技術である水中不分離性コンクリート「シーコン」は、粘性と流動性を高める混和剤として、水中不分離性混和剤と流動化剤を添加し、生コンクリートに分離抵抗性や流動性を持たせた水中コンクリートです。水中での打設時に材料分離が少なく、高い流動性から、空隙への自己充填性に優れており、水中での鉄筋コンクリート構造物の築造、鋼管杭や鋼矢板の補修・防食などに適しています。

しかしながら、普通コンクリート注1)に比較して単位水量と単位セメント量が多いため、構造物の構造条件や施工条件によっては、コンクリートの自己収縮や水和熱注2)により、ひび割れ発生リスクが大きくなるなどの問題がありました。

このような背景から、流動化剤に替えて高い減水性能とスランプ保持性能注3)を有する「高性能AE減水剤」を配合することで、単位水量および単位セメント量を大幅に低減し、さらに水中不分離性混和剤の添加量も低減した水中不分離性コンクリート「エコ・シーコン」を開発しました。

- 注1)気中にて施工する一般的なコンクリート

- 注2)セメントと水が反応することによって生じる反応熱

- 注3)コンクリートの軟らかさの指標であるスランプを経時的に保持する性能

「エコ・シーコン」の特長

「エコ・シーコン」は、従来の「シーコン」の有する性能を確保しつつ、下記の特長があります。

- ◆コンクリートの収縮量や水和熱の低減により構造物の品質が向上

高性能AE減水剤を混和剤として使用することにより、単位水量および単位セメント量の大幅な低減を実現しました。

単位水量の低減により、干満帯に施工した場合に生じる乾燥収縮量注4)を低減することができます。また、単位セメント量の低減により、自己収縮量やコンクリートの水和熱を抑制する効果も期待できます。

これらの特性により、コンクリートのひび割れ発生リスクを低減し、構造物の品質を向上させることができます。

- 注4)干満帯に施工した場合は干潮時に乾燥の影響を受けますが、一般に単位水量が少ないほど乾燥収縮量は低減されます。

- ◆単位セメント量の低減によりCO2排出量を削減

セメントは、一般的なコンクリートの使用材料の中でも、製造過程でのCO2排出量が最も大きな材料です。そのセメントの使用量を削減することにより、従来配合よりもコンクリートの製造過程でのCO2排出量を削減できます。

《参考値》「エコ・シーコン」の配合例(従来「シーコン」との比較)

〜比較条件:水セメント比(W/C)が55%、目標スランプフローが50cmの場合〜

(表―1)

| 名称 | W/C (%) |

スランプ フロー (cm) |

水 W (kg/m³) |

セメント C (kg/m³) |

細骨材S (kg/m³) |

粗骨材G (kg/m³) |

水中不分離性 混和剤 (W×%) |

流動化剤 (C×%) |

高性能 AE減水剤 (C×%) |

| シーコン (従来) |

55 | 50 | 221 | 402 | 626 | 966 | 1.1 | 2.5 | − |

| エコ・ シーコン |

55 | 50 | 195 | 355 | 718 | 1,030 | 0.9 | ― | 2.0 |

| 削減量 | ▲26 | ▲47 | ▲0.2 |

セメント:普通ポルトランドセメント、水中不分離性混和剤:メチルセルロース系

流動化剤:メラミンスルホン酸系、高性能AE減水剤:ポリカルボン酸エーテル系

- ◇単位水量の低減

従来配合220〜230kg/m³程度に対し、195kg/m³程度まで低減。(低減効果:11%〜15%程度) - ◇単位セメント量の低減(水セメント比(W/C)によって異なる)

従来配合400〜420kg/m³程度に対し、355kg/m³程度まで低減。(低減効果:11%〜15%程度)W/Cがより小さい場合には、さらに単位セメント量の低減が可能。 - ◇CO2排出量の削減

単位セメント量が従来配合402 kg/m³に対し、355 kg/m³まで減少した結果(47kg/m³の減)、コンクリート1m³あたり35.5kg-CO2/m³のCO2排出量を削減注5)。(削減効果:12%程度)注5)セメントおよび骨材の製造過程でのCO2排出量に各材料の使用量を乗じた値の総計として算定(使用材料のCO2排出量は土木学会資料を参照)

当社では、水中不分離性コンクリート「エコ・シーコン」の各種性状について、室内試験による検討を実施しました。

その結果、水セメント比が45〜55%、単位水量が195kg/m³、スランプフローの目標値が45〜55cmの配合について、水中不分離性コンクリートの基準値注6)を満足することを確認しました。

注6)コンクリート標準示方書〔施工編〕(2007年制定)に記載の基準値であり、フレッシュコンクリートの性状(スランプフロー、空気量、水中不分離性)および強度特性(圧縮強度、水中気中強度比)についての基準値

また、表−1に示した配合について、コンクリートに占める各使用材料の容積百分率を従来配合と比較します。(図−1参照) このように「エコ・シーコン」は、従来の「シーコン」よりも大幅に単位水量と単位セメント量が低減され、普通コンクリート(W/C=55%、W=175kg/m³、C=318kg/m³)との中間的な配合となっています。

図−1 エコ・シーコンの使用材料の容積百分率(従来シーコンとの比較)

現場への適用事例

当該現場では、鋼板セル取付け部の間詰めコンクリート注7)として、水深約32mの位置に施工しました。当初設計は水中コンクリート(単位セメント量370kg/m³以上の普通コンクリート)でしたが、品質向上、CO2排出量削減等の目的で、「エコ・シーコン」を一部に採用しました。

注7)部材と部材との間に打ち込むコンクリート

| 工事名 | 横浜港南本牧地区岸壁(−16m)(耐震)鋼板セル・アーク製作及び築造工事 |

|---|---|

| 工事場所 | 神奈川県横浜市 |

| 発注者 | 国土交通省関東地方整備局 |

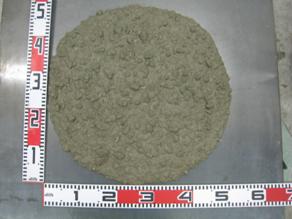

「エコ・シーコン」の外観および打設状況

上記の事例のほか、鋼矢板護岸の水中部および干満帯部において、鋼矢板の防食・補強を目的として施工される水中不分離性コンクリートの収縮や水和熱によるひび割れのリスクを低減するため、「エコ・シーコン」が採用された事例もあります。

今後の展開

今後は、様々な要求性能・施工条件に応じた配合設計手法や製造・施工法の確立に向けて、継続的な研究開発を進める予定です。また、官庁工事・民間工事を問わず、本技術を積極的に提案し、水中コンクリート構造物の品質向上に貢献していきたいと考えています。

なお、本年7月7日〜9日に開催されるコンクリート工学年次大会(コンクリート工学協会主催、埼玉県さいたま市)のコンクリート工学講演会におきまして、本技術について発表予定です。